2023年のおかいこ(アシザワ養蚕さんの蚕)

中央市豊富郷土資料館です。

今年もアシザワ養蚕さんから蚕を迎えました。

アシザワ養蚕さんは富士川町にあり、養蚕を営みつつ、珍しい蚕「小石丸」の飼育やさなぎの昆虫食など様々な試みを行っています。

当館では、2022年に蚕の飼育を再開するにあたり、アシザワ養蚕さんから3齢の蚕を分けていただきました。

去年に引き続き今年もご協力を得て、「シルクの里」で蚕の飼育展示が実現しました。

また、今年は2022年の蚕から得た卵をふ化させて育ててみました。その様子はこちら。

蚕がやってきた!

少し大きい蚕たち

7月7日、アシザワ養蚕さんから蚕がやってきました!

品種は「春嶺(しゅんれい)×鐘月(しょうげつ)」という、一般的な春蚕のものです。4齢サイズのものが192頭。さっそく桑葉をむしゃむしゃ食べ始めました。

間もなく脱皮

早い蚕では2日後の7月9日に脱皮を始め、5齢になりました。

桑の葉をよく見ると、蚕が脱皮した抜け殻がついています。

眠っているように見えることから、この状態を「眠(みん)」と言います。

今回、じっと見ていたところ、生で脱皮を観察することができました。

1回の脱皮は動き始めてから約5分。

頭の皮が落ち、しばらくすると蚕が前進をはじめます。

右側が脱皮後の身体にある斑紋、左側が古い皮の斑紋です。

古い皮は、細い糸で桑葉に固定されています。

蚕本体が前進すれば脱皮できる仕組み。

右側に縦にいる蚕(こちらは眠)に追突してます…

1枚目からここまで、およそ5分です。

脱皮が完了したあとも、しばらくじっとして新しい肌をなじませています。

簡単そうに見えますが、必ずしも脱皮が成功するとは限りません。

去年は3齢から4齢への脱皮時に、古い皮を脱ぎきることができなかった蚕がいました。最終的に排泄がうまくできなくなり死んでしまったので、実は脱皮だけでも命にかかわる大仕事なんです。

食欲旺盛

5齢になった蚕たちは食欲旺盛、ばりばりと桑の葉を食べます。

ほんの1か月前は柔らかい葉の特に柔らかい部分しか食べられなかったのが、今では枝を与えると、葉っぱを端からガリガリ。葉脈の一番太い筋を残してすべて平らげてしまいます。

資料館の蚕はすべて桑の葉で飼育しています。

平成20年代まで養蚕農家があった豊富地区では、今でも道端に桑の木を見ることができます。資料館近くにも何か所か野生の桑の木があるので、今回もそこから枝を刈り取って与えました。

珍客

野生の桑の葉にくっついて珍客も来ました。

野生の蚕、「クワコ」です。

クワコは蚕とおなじカイコガ科で、繭をつくります。成虫は飛べるので、蚕室に飛んで入り、蚕の成虫とつがいになる事もあるそうです。

幼虫は枝に擬態するので茶色い肌をしています。

飼育を試みましたが、サイズは小さいのに元気いっぱい、何度も飼育ケースから脱走するので、資料館の一ノ瀬の上に放すことにしました。

豊富地区では、クワコは「のらぼこさん」と呼ばれていたそう。

かつて資料館に侵入したのらぼこさんのなかには繭を作ったものもいたそうです。

ドキドキの上蔟

ひきている?いや病気!

7月15日、蚕を観察すると、色が変わった蚕を発見しました。

蚕は糸を吐く準備が整う(=「ひきる」)と、行動や見た目に変化が出ます。たとえば桑の葉を食べなくなる・動きが活発になる・頭を上げて左右に振るような動作をする、あるいは身体が一回り縮んだようになり飴色に透き通る、などです。

体が飴色になった蚕がいたので、いよいよ繭をつくるのか!と慌てて「蔟(まぶし、蚕が繭を作る枠)」をセットしました。

豊富地区では、蚕が「上へ上へ登りたがる」性質を利用した「回転蔟(かいてんまぶし)」を使った養蚕が盛んでした。当館でも回転蔟を用い、ひきてきた蚕を順に蔟に放ちました。

しかし、桑の葉を食べず、活発に動いていたはずなのに、この蚕は繭を作ることなく、翌日溶けるように死んでいました。

調べた結果、ウイルス性感染症でした。

感染症の流行

蚕は病気になりやすいデリケートな昆虫です。

桑の葉も湿っていたら食べないし、消毒薬がついているような葉なら猶更です。私たちも蚕と接する時は手をよく洗ったり、ゴム手袋を蚕用として別に用意して使ったりなどして、なるべく蚕に人間社会の化学物質や菌などを持ち込まないようにしていました。

それでも今年は繭をつくる直前になって、ウイルス性感染症が大流行。蚕が次々と色が変わって、半日~一日の間に溶けるように死んでゆきます。

蚕の病気に薬はありません。

当館では、感染疑いの蚕は別に隔離をする・感染蚕が出た場合は蚕座をまるごと入れ替え清潔を保つ、という方法で対応を続けました。

それでも感染は止まらず、日に5~6頭溶けてゆく毎日が続きます。

やっと完了

感染拡大の中でも、蚕たちは逞しく繭をつくりました。

広げた回転蔟を蚕の上にのせておきました。

この状態でも、のぼってきて繭をつくりました。

蔟で繭をつくった蚕もいれば、面倒くさがって手近な桑の葉の中に繭をつくった蚕もいます。

繭が出そろって約10日経った7月28日、数えてみれば148粒でした。最初迎えた蚕が192頭なので、約80%が繭になってくれました。

今回は蔟に入った繭を乾繭して、今年以降の親子工作などに活用します。

連日猛暑日が続く暑い日に、繭を外に出して約1日放置。自然の力で乾繭します。

桑葉につくった繭たちは、成虫を観察するために使わせてもらいます。

羽化、そして産卵

さなぎ、動きます

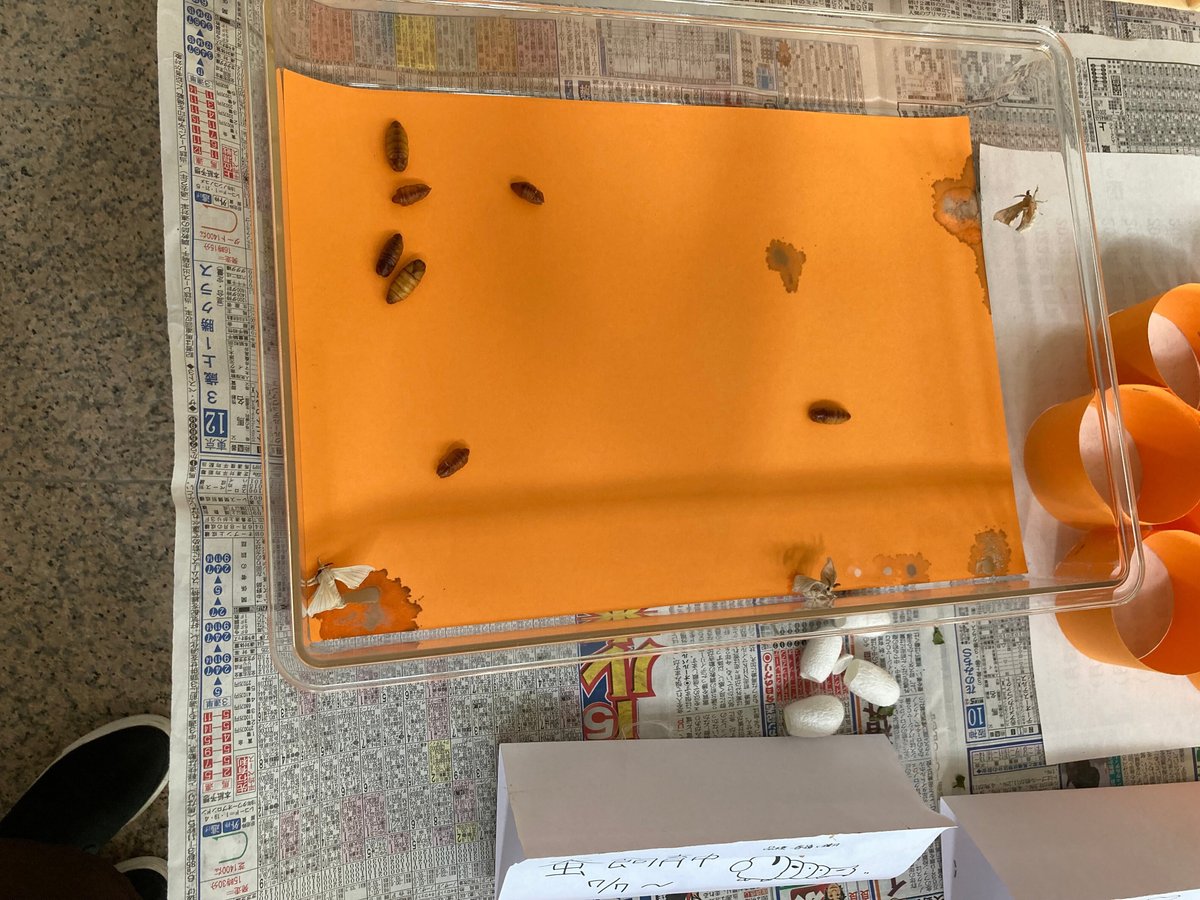

今年の羽化観察用コーナーです。

実は蚕は繭の中で一回脱皮してさなぎになります。さなぎになってしまえば、繭から出しても生きています。そこで、いくつかを切り取ってさなぎを取り出しました。

さなぎになると雌雄がはっきりわかります。小さめのさなぎが雄、大きいのが雌。

さなぎといってもカチカチに固い状態ではなく、じゃばらの部分がグネグネ動きます。

前日は上の写真のように綺麗に整列していたのが、一日たつとこの通り。さなぎでも、けっこう動きます。

羽化、そして交尾

7月31日、一足先に雄が羽化しました。

繭から出したさなぎから3頭、繭ごと放置していたのから2頭です。下の紙が汚れているのは成虫のオシッコです。

ここからまず雄が羽化し、つづいて雌が羽化します。

しっかり乾繭させたつもりなのに、蔟の繭もいくつか羽化してしまいました。去年は天日干しだけで大丈夫だったのに…。ま、雌の羽化が多かったので、そのぶん卵がたくさんとれるので良いとしましょう。

来年は旧ブログにあるように、冷凍してから天日干しするやり方で徹底しようかと思います。

慎重に採卵

今年はたくさん卵を採ろうと、簡易的な産卵スペースを設けました。

実は去年、自然に任せていたところ、産卵中の雌に無理やり交尾を迫る雄が後をたたず、結局少量しか卵を得ることができなかったのです。

そこで今回、雌に落ち着いて産卵してもらうべく、交尾後1時間程度で雄を引きはがし(割愛)、個室を提供することに。

個室のヒントは、資料館所蔵の蛾輪(がりん)です。

下に敷いた紙の裏には、一面に飼育年・品種を印刷しています。

卵を薬品処理しないので、今回はふつうのコピー用紙を使います。

こちらのヒントは資料館所蔵の蚕卵紙(さんらんし、種紙とも言う)です。

8月に入ると雌も羽化がはじまり、交尾をしている様子が見られました。

雄の数のほうが多くて雌の争奪戦になるので、交尾中の蚕は別の場所に移して落ち着いて交尾ができるようにしました。

交尾がおわった雌は、しばらくして卵を産み始めます。交尾後約8時間が最も卵を産む時期だそうです。

きれいに産む雌もいれば、側面に産み付ける変わり者も。

産んだ卵は、直後は黄色いのですが、2~3日経つと色が黒くなるものもあります。

色が変わらないものは未受精卵か、「非休眠卵」と言い10日ほどするとふ化する可能性があります。色が変わったものは「休眠卵」で、いったん寒い環境に置かないとふ化しません。今年も休眠卵を冷蔵庫に保存して来年に備えます。

来年また会いましょう

今年もたくさん卵を産んでくれました。

来年はこの卵からふ化させてみようと思います。

それまで、冷蔵庫でしばし保管です。

ちなみに、2023年は2022年の蚕からとった卵のふ化も試みました。そちらの蚕も半数ほどが無事に繭をつくり、卵を残してくれました。その様子もあわせてご覧ください。